Cosa hanno a che fare antichi dipinti rupestri, affreschi rinascimentali e sculture cubiste con la scoperta del bosone di Higgs?

Contenuto relativo

- Gli umani si sono evoluti per essere mossi dall'arte

- Come è stato trovato il bosone di Higgs

- Otto mesi dopo, i fisici raddoppiano la richiesta di scoperta di particelle di Higgs

- Particelle mitiche, pianeti con riccioli d'oro e altro: i 5 principali traguardi scientifici sorprendenti del 2012

- Finalmente, per davvero, abbiamo (forse) trovato la particella di Dio

Molto, dice il fisico teorico Savas Dimopoulos. "Perché facciamo scienza? Perché facciamo arte? Sono le cose che non sono direttamente necessarie per la sopravvivenza che ci rendono umani."

Dimopoulos fornisce questo commento stimolante come parole di separazione in Particle Fever, un nuovo documentario prodotto da Anthos Media e distribuito da BOND360 . Particle Fever racconta le vite degli scienziati dietro la monumentale scoperta del bosone di Higgs nel 2012. Dal punto di vista della fisica delle particelle, non c'è dubbio più grande dell'esistenza dell'Higgs. Teorizzata nel 1964, la cosiddetta "particella-dio" era al centro del modello standard: la teoria accettata di come interagiscono minuscole particelle subatomiche.

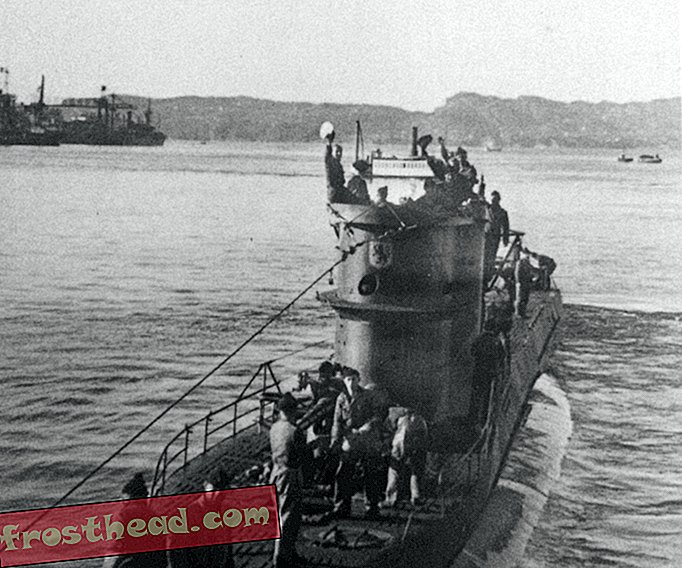

Particle Fever si apre durante la costruzione del Large Hadron Collider (LHC), la gigantesca macchina utilizzata per cercare le particelle presso l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, meglio nota come CERN. In vista della scoperta, la narrativa segue i punti salienti cronologici dell'LHC, tra cui il collaudo della macchina, un grave problema con una perdita di elio e la prima volta che hanno provato a fondere due particelle insieme usando la macchina.

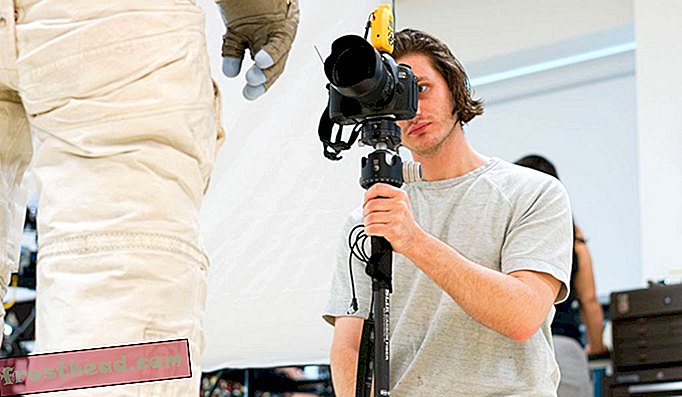

Sebbene il film affronti una scienza piuttosto dura, si sforza di rappresentare una lotta molto umana per la comprensione. La stessa lotta si riflette anche nel mondo dell'arte, secondo il regista Mark Levinson: sia la scienza che l'arte, dice, sono tentativi umani di rappresentare e rivelare di più sul mondo. Quindi, mentre il film racconta la storia della monumentale scoperta del bosone di Higgs, abilmente intrecciati attraverso esso sono paralleli tra scienza e arte.

Uno dei modi in cui Levinson ha messo in evidenza questi parallelismi è stato catturare le reazioni degli scienziati all'arte. In una scena comica di Particle Fever, David Kaplan e il collega teorico Nima Arkani-Hamed contemplano un'installazione artistica fuori dall'Institute for Advanced Studies della Princeton University nel New Jersey. La scultura intitolata "Slate Oasis" è formata da un sacco di piccole lastre di ardesia rosse e blu disposte in un cortile. I cineasti usano la scultura per aiutare a spiegare come l'Higgs si adatta al modello standard, che dice che tutto è composto da quattro particelle fondamentali e che particelle interagiscono attraverso quattro forze fondamentali.

Ma oltre a evidenziare analogie con l'arte - che può essere utile per spiegare la scienza - il film mostra anche che condurre ricerche di fisica è per molti versi un processo artistico.

"Stiamo cercando di capire una teoria più profonda della natura e quel processo è davvero un sacco di ipotesi", afferma Kaplan, ricercatore presso la Johns Hopkins University di Baltimora e produttore del film. "Prendi suggerimenti, segui le indicazioni, ma sei anche molto creativo e stai cercando di capire cosa potrebbe essere, e provi a immaginare cose che non sono nelle teorie attuali ma che potrebbero essere. Devi avere un mente incredibilmente aperta a portare avanti quel processo, e quindi il processo stesso sembra davvero molto artistico, almeno in relazione a ciò di cui parlano i miei amici artisti ".

Il film segue una serie di scienziati attraverso questo processo: dagli scienziati che mantengono in funzione l'LHC come il leader delle operazioni di trave Mike Lamont, che si assicurano che il fascio e gli iniettori dell'LHC funzionino senza intoppi; ai fisici sperimentali Monica Dunford e Martin Aleska che lavorano specificamente sul progetto ATLAS (abbreviazione di "A Toroidal LHC Apparatus"), uno dei cinque esperimenti LHC al CERN; ai teorici Dimopoulos, Kaplan e Arkani-Hamed le cui idee astratte saranno testate usando la macchina a cinque piani. Al di fuori dei loro lavori quotidiani, molti ricercatori si dilettano nelle arti. Ma la campionessa della connessione arte-scienza è la portavoce dell'ATLAS Fabiola Gianotti.

Gianotti è un pianista di formazione classica. Al college, ha studiato fisica e musica contemporaneamente e ha mantenuto il suo amore per entrambi. "La musica rimane una parte centrale della mia vita", afferma Gianotti. “È sempre con me, anche quando non suono o ascolto. È sempre nella mia mente. "

La portavoce dell'ATLAS Fabiola Gianotti chatta con David Kaplan al CERN. (Foto: Particle Fever)

La portavoce dell'ATLAS Fabiola Gianotti chatta con David Kaplan al CERN. (Foto: Particle Fever) Nel film, vediamo Gianotti suonare il pianoforte con passione e precisione a casa dopo lunghe ore di sondaggio sulla natura dell'universo in laboratorio. L'amore di Gianotti per la musica dimostra che i fisici sperimentali che indossano l'elmetto protettivo vivono al di fuori del laboratorio di ricerca, ma è anche chiaro che gli stessi strumenti artistici di dedizione e creatività danno forma alle attività scientifiche.

Il film, in particolare il modo in cui si intreccia nell'arte , fornisce anche un volto umano a un campo che per qualche ragione ha una reputazione disumana. "Onestamente le persone vedono gli artisti come forse più accessibili e umani degli scienziati, nel bene e nel male", afferma Levinson. Pertanto, il film stesso è la prova che attraverso l'arte la scienza può diventare qualcosa di più della rete stereotipata della teoria esoterica, il gergo ed esperimenti, perché al suo centro la scienza è una ricerca personale della verità.